愛犬が高齢期を迎えることは

共に過ごした時間の豊かさの証

であり、そして

かけがえのない愛しさが増す時

でもあります。

しかし、同時に身体の変化が訪れ

飼い主さんには新たな

介護

という役割が生まれます。

介護と聞くと

大変なことばかり

を想像しがちではないでしょうか?

しかしそれは

・愛犬との絆をより一層深め

・彼らが最期まで穏やかに

あなたとの生活を楽しめる

ように支えるための尊い時間なのです。

このガイドでは単なる

介護方法

の羅列ではなく

早期からの予防的介護

という新しい視点を取り入れ

重篤な状態

に陥ることを避けるための

・具体的な秘訣

・最新の情報

を交えながら

・愛犬

・飼い主さん

双方にとって

・快適で

・幸せな

シニアライフを送るための非常に濃密な情報が詰まっています。(文章が長い!)

愛犬の「今」の状態に合わせて

優先して読みたいセクション

をお選びください。

※もちろん順番に読み進めていただくのが、一番理解を深められると思います

まだ元気やけど、これからのために準備したい

という方はこちら

すでに介護が必要!具体的なケアを知りたい

という方はこちら

1.「老い」は病気ではない:早期からの「予防的介護」という視点

多くの飼い主さんが

「うちの子も歳をとったな~」

と感じ始める頃、それはもう

・介護の始まり

あるいは

・介護を意識し始めるべき

サインです。

「まだ大丈夫」

と先延ばしにせず

この段階から予防的な視点を持つ

ことが将来の

重篤な介護を避ける

ための鍵となります。

1-1. なぜ「予防的介護」が重要なのか?

●問題の早期発見と対処

老化による小さな変化を見逃さず

▶早期に対処することで

・症状の進行を遅らせる

・重篤化を防ぐ

などできます。

●身体機能の維持

・筋力低下

・関節の硬化

などを早期からケアすることで

自力での

・歩行

・排泄

の期間を長く保ち、愛犬のQOL(生活の質)を維持できます。

●飼い主の負担軽減

介護が重篤化する前に手を打つことで

▶将来的な介護の負担を大幅に軽減。

・精神的

・肉体的

な疲弊を避けるためにも

▶早期の対策は不可欠です。

●愛犬のストレス軽減

・痛み

・不快感

が少ない状態で過ごす期間が長くなり

▶愛犬自身もストレスなく穏やかに過ごせます。

1-2.「予防的介護」を始めるサイン:愛犬の変化を見逃さない

何歳から介護が必要?

という明確な線引きはありません。

愛犬の

・犬種

・個体差

によって大きく異なります。

そこで

以下のような変化が見られたら

「予防的介護」

の始まりと考えましょう。

●行動の変化

・寝ている時間が増えた

・散歩を嫌がるようになった

・動きがゆっくりになった

・階段の昇り降りをためらう

・呼んでも反応が鈍くなった

・夜鳴きが増えた

・食欲にムラがある。

●身体の変化

・白髪が増えた

・被毛にツヤがなくなった

・痩せてきた

・太ってきた

・口臭が気になる

・目に白濁が見られる

・耳が遠くなった

・足元がふらつく

●排泄の変化

・粗相が増えた

・トイレに間に合わない

・排泄に時間がかかる

・便秘や下痢が増えた

これらのサインは

「老化の始まり」

であり

「介護の始まり」

でもあります。

2. 老犬の身体と心の変化を理解する

愛犬の介護を始める前に

老犬の

・身体と

・心に

どのような変化が起こるのか?

を深く理解することが

▶適切なケアに繋がります。

2-1.身体的な変化:見過ごされがちな老化のサイン

●運動機能の低下

・筋肉量の減少(サルコペニア)

・関節の変形や痛み(変形性関節症)

骨密度の低下などにより

・歩行困難

・段差の上り下りが辛くなる

・寝返りが打ちにくくなる

・震えが見られる

ことがあります。

●感覚器の衰え

◇視覚

・白内障

・緑内障

などで視力が低下し

・物にぶつかる

・段差を認識できない

などします。

◇聴覚

難聴や耳が遠くなり

・名前を呼んでも反応が鈍い

・雷などの音に驚かない

などします。

◇嗅覚・味覚

食欲不振の一因となることもあります。

●消化器系の変化

・消化吸収能力の低下

・便秘や下痢になりやすい

・歯周病の悪化による食欲不振

など。

●泌尿器系の変化

・膀胱の筋肉の衰えによる尿漏れ

・腎機能の低下など

●免疫力の低下

・病気にかかりやすくなる

・病気が治りにくくなる。

●体温調節能力の低下

暑さや寒さに弱くなる。

2-2.認知機能の変化:犬の認知症

人間と同様に、犬も

加齢に伴う脳の変化によって

認知症

=犬の認知機能不全症候群(CDS)

を発症することがあります。

●主な症状(DISHAの法則)

◇見当識障害

(Disorientation)

・徘徊

・狭い場所に入り込む

・ぼんやりする

◇交流の変化

(Interaction changes)

・飼い主や他のペットへの無関心

・過剰な甘え

・攻撃性

◇睡眠・覚醒サイクルの変化

(Sleep-wake cycle changes)

・昼夜逆転

・夜鳴き

◇排泄の失敗

(House-soiling)

・トイレの場所を忘れる

・粗相が増える。

◇活動レベルの変化

(Activity level changes)

・遊びへの興味喪失

・目的のない行動

・徘徊

・ぐるぐる回る

●最新の知見

・早期発見

・適切なケア

・食事療法

・サプリメント

・生活環境の調整

により進行を遅らせることが可能です。

近年では

・脳への血流改善

・神経保護作用

を持つ薬剤も研究・使用されています。

2-3.心の変化:精神的なケアの重要性

●不安感の増大

・視力や聴力の低下

・認知症の症状

により

これまで慣れ親しんだ環境でも

▶不安を感じやすくなります。

●分離不安

飼い主への依存度が高まり

・留守番を嫌がる

・後追いが増える

などすることがあります。

●ストレス

・身体の不調

・介護されること自体

がストレスになることもあります。

3.早めに始める「予防的介護」の具体的な秘訣と方法

重篤化を避けるためには、愛犬が

「まだ動ける」

「まだ元気」

な時期から

▶以下のような予防的な介護を始めることが非常に重要です。

3-1.定期的な健康チェックと獣医師との連携

●定期健診の強化

若い頃は

・年に1回

でも

高齢期に入ったら

・半年に1回

あるいは

・3ヶ月に1回

のペースで健康診断を受けましょう。

・血液検査

・尿検査

・レントゲン

・超音波検査など

で加齢に伴う病気の兆候を早期に発見できます。

●ホームヘルスケア

先ほどのチェックシートも活用し

日常的に愛犬の体を触り

・しこり

・痛み

・被毛や皮膚の変化

・口腔内の状態など

をチェックする習慣をつけましょう。

●獣医師との情報共有

些細な変化でも

・獣医師に伝え

・相談する

ことで

早期介入

が可能になります。

3-2.食事と栄養管理:愛犬の健康を「ヒッポのごはん」で支える

老犬の健康を支える上で

食事

は最も重要な要素の一つです。

特に高齢犬の栄養管理は

・筋力維持に必要な

=タンパク質

・腎臓への負担を考慮した

=リンのバランス

など複雑な課題を抱えています。

「ヒッポのごはん」では、こうした

老犬特有のニーズ

に応えるための

個別に最適化

された食事ケアを提供しています。

ヒッポのごはんが考える老犬の食事ケアのポイント

●個別の健康状態に合わせた栄養調整

一般的な老犬用フードでは難しい

愛犬一犬一犬

の個別の健康状態

特に血液検査の結果に基づいて

・タンパク質

・リン

といった栄養素のバランスを細かく調整。

これにより

・筋力維持に必要な

▶良質なタンパク質を確保

しつつ

・腎臓への負担を抑える

▶最適な栄養バランスを実現します。

・獣医師の診断

・検査結果

と連携しながら

その都度レシピを柔軟に変更

することで

▶常に愛犬にとって最適な食事を提供し

▶健康を長期的にサポートします。

●消化吸収に優れた高品質な食材と調理法

・代謝

・消化能力

が低下しがちな高齢犬のために

・人が食べると同じ質の高い肉

・新鮮な旬魚

を厳選して使用しています。

特に旬魚からは

DHA/EPA

といった

オメガ3脂肪酸

を豊富に摂取でき

・心臓や関節の健康

さらには

・認知機能の維持

にも貢献します。

肉はすべて

▶米麹で丁寧に熟成させ

▶さらに低温調理することで

▶消化吸収性を最大限に高めています。

これにより

▶愛犬の体に負担をかけることなく

▶効率的に栄養を摂取できます。

●脳機能・腸の健康まで考えた包括的ケア

脳機能のサポートにも注力します・

良質な卵黄を使用することで

・レシチン

※神経細胞の膜の構成要素であるリン脂質の一種

・コリン

※記憶力や学習能力に関わる神経伝達物質「アセチルコリン」の材料となる

をしっかり摂取。

他にも

・オメガ3脂肪酸

※神経伝達をスムーズにする

ブルーベリー茎など

・抗酸化物

※脳の老化を防ぐ

をバランスよく配合しています。

腸は

第二の脳

とも言われるほど全身の健康に深く関わります。

そのため、「ヒッポのごはん」では

・乳酸菌サプリメントの配合

場合によっては

・発酵発芽玄米甘酒

を取り入れるなど

腸内環境の健康

に最大限配慮し

・免疫力の維持

・栄養吸収の効率化

をサポートします。

●食事とサプリメントの一体型ケア

関節の健康維持に欠かせない

イカ軟骨由来のプロテオグリカン

など、通常は

・別途サプリメント

として与えるような機能性成分も

・ごはんの原料

としてあらかじめ組み込んでいます。

これにより、ごはん一つで

・必要な栄養素

・特定のケア成分

を同時に摂取できます。

飼い主さんが個別にサプリメントを

・購入

・管理

する手間を省き、日々のケアの負担を軽減します。

●適切な水分補給と与え方の工夫

水分摂取量が減りがちな老犬のために

「ヒッポのごはん」はフレッシュフードとして十分な水分を含んでいます。

これにより

▶食事から自然に水分補給ができ

▶脱水予防にも繋がります。

食欲が落ちた場合は

・温めて香りを立たせる

・少量ずつ回数を増す

・手で与える

などの工夫も、ヒッポのごはんの形態だからこそ実践しやすいように設計されています。

「ヒッポのごはん」は

これらのアプローチを通じて

愛犬の「今」の健康状態

に寄り添い

▶食事が単なる栄養補給ではなく

▶身体を作る大切なケアの一部

となるよう、きめ細やかなサポートを提供します。

3-3.適度な運動とリハビリテーション

無理のない範囲での運動は

・筋力維持

・関節の柔軟性保持

・消化促進

・ストレス解消

に繋がります。

●散歩の質の変化

長距離を歩くよりも

・短時間で回数を増やす

・平坦な道をゆっくり歩く

などしましょう。

足元がふらつく場合は

・ハーネス

・歩行補助具

の利用も検討します。

●筋力維持トレーニング

◇自宅でできる簡単な運動

・立ち座りの練習(おやつで誘導)

・低い段差の上り下り。

◇バランスボールやバランスディスク

・獣医師

・ドッグトレーナー

の指導のもと、体幹を鍛える運動を取り入れる。

●水中運動(ハイドロセラピー)

関節への負担を少なくしながら

▶全身運動ができるため

▶シニア犬のリハビリテーションとして非常に効果的です。

専門施設も増えています。

●マッサージとストレッチ

毎日のマッサージで

・血行促進

・筋肉の緊張緩和

・関節の可動域維持

を図りましょう。

専門家から正しい方法を学びましょう。

こちらの記事もご参考ください。

3-4.環境整備:住み慣れた家を「安全基地」に

愛犬が

・安全で

・快適に

過ごせるように、住環境を整えることは非常に重要です。

●滑り止め対策

フローリングには

・滑り止めマット

・カーペット

を敷き

・転倒による怪我

・関節への負担

を軽減します。

●段差の解消

・段差にはスロープを設置する

・ソファやベッドへの上り下りにはステップを置くなど

●落ち着ける場所の確保

・静かで

・温度変化の少ない

・愛犬専用の

安心できるスペースを用意しましょう。

●温度・湿度管理

高齢犬は体温調節が苦手です。

・夏は涼しく

・冬は暖かく

室温・湿度を適切に保ちましょう。

●見守りカメラの活用

留守中の愛犬の様子の確認は

・徘徊

・粗相

・体調急変

の早期発見に役立ちます。

3-5.口腔ケア:健康寿命を延ばすために

歯周病は

・食欲不振

・全身の炎症

ひいては

・心臓病

・腎臓病

などの深刻な病気に繋がる可能性。

愛犬の健康寿命を延ばす上で

口腔ケア

は非常に重要です。

この「予防的介護」の時期は

まだ元気なうちに

・歯のトラブルを未然に防ぎ

あるいは

・悪化させない

ための大切な準備期間です。

●歯磨き習慣の確立と継続の重要性

◇習慣がある子は継続を

すでに歯磨き習慣がある愛犬は

▶その習慣を無理なく継続しましょう。

毎日続けることで

▶歯垢の蓄積を防ぎ

▶歯周病のリスクを大幅に減らす

ことができます。

●若いうちからのスタートが理想

歯磨きは、できることなら

幼犬の頃

から習慣づけておくことが理想的です。

早めに慣らすことで

▶大人になってからもスムーズにケアできるようになります。

●歯磨き習慣のない子へ

=段階的なアプローチ

今まで歯磨き習慣がなかった子でも

この予防的介護の時期

であれば

▶まだ抵抗なく受け入れてくれる

可能性があります。

・焦らず

・段階的に

慣れさせていきましょう。

ステップ1:口元を触ることに慣れさせる

まずは

・顔

・口元

を優しく触れることから始めます。

触れたらすぐに褒め

▶ご褒美を与えましょう。

これを繰り返すことで

口元を触られる=良いこと

と認識させます。

ステップ2:口の中や歯に触れる

口元に抵抗がなくなったら

▶唇をめくって

・歯

・歯茎

に優しく触れてみます。

・指

・ガーゼを巻いた指

で少しずつ歯の表面をなぞる練習を始めましょう。

これも短時間で終え、必ず褒めてご褒美を与えます。

ステップ3:歯ブラシに挑戦

指での接触に慣れてきたら

愛犬用の歯ブラシ

(ヘッドが小さく、毛が柔らかいもの)

を使ってみましょう。

まずは

・ブラシを口に入れるだけ

・歯に当てるだけ

でもOKです。

無理強いせず、少しずつ時間を延ばしていきます。

●歯磨きが難しい場合の代替ケア

・どうしても歯磨きに抵抗がある子

・毎日の継続が難しい

そんな場合でも、諦めずに以下の代替ケアを取り入れましょう。

しかし、これらはあくまで

補助的な方法

であり、理想は

歯ブラシによる丁寧な歯磨き

であることを忘れないでください。

◇口腔ケア製品

「塗るだけ」

「かけるだけ」

歯磨き効果のある

・歯磨きジェル

・口腔ケア用スプレー

など

・口の中に直接塗る

・吹きかけたりする

だけで効果が期待できる製品があります。

手軽に続けやすい方法です。

◇デンタルケア用製品

・噛むことで歯垢を物理的に落とす

・成分で口腔内環境を整える

など口腔ケア専用の

・おやつ

・サプリメント

・ふりかけなど

を検討しましょう。

嗜好性が高いものも多く

▶愛犬が喜んでくれるため

▶負担なくケアを続けられます。

●プロによる専門的な口腔ケア

=元気なうちの歯石除去の重要性

◇歯石の徹底除去には麻酔が必要

歯磨きだけでは落としきれない

歯石

は歯周病を悪化させる最大の原因です。

すでに歯石がかなり付着している場合は

▶麻酔下での

▶専門的な歯石除去が必要です

◇元気なうちの除去が理想

老犬になってから麻酔をかけることは

・健康な若い犬に比べて

・体に負担がかかるリスクが高まります。

そのため

まだ比較的元気で体力がある

「予防的介護」の段階

で歯石除去を行うことが

▶愛犬の負担を最小限に抑え

▶健康寿命を延ばす

ための理想的な選択肢となります。

◇定期的な歯科検診

自宅でのケアができていてもいなくても、定期的に獣医師に口腔内の状態をチェックしてもらいましょう。

・早期に異常を発見

・適切な処置を受ける

ことが、愛犬の健康を守る上で不可欠です。

4.重篤な介護:愛犬が直面する大きな困難と飼い主ができること

予防的介護を続けていても

・病気の進行

・老衰

によって、愛犬が

「重篤な介護」

を必要とする状態になることがあります。

この段階では、愛犬は

▶自力での生活が困難となり

日常のほとんどの行動に

▶介助が必要となります。

4-1.重篤な介護とは?状態と直面する困難

「重篤な介護」とは?

愛犬が自力で日常生活を送ることが

著しく困難

になった状態を指します。

以下に具体例を示します。

●自力歩行が困難または不能

◇フラつき、転倒の頻発

短い距離を歩くのもおぼつかず

▶すぐにバランスを崩して転んでしまう。

◇起立困難、歩行拒否

・立ち上がること自体が難しく

▶支えがないと立ち上がれない

・散歩を完全に拒否するようになる

など

◇寝たきり

ほとんどの時間

▶横になったままで

▶自力で体位を変えることも難しい。

寝たきりになることで

▶体重のかかる部位の皮膚を圧迫

▶褥瘡(床ずれ)の発生&悪化

▶炎症&壊死

を起こすことで

・痛みの増加

・感染のリスクが高まる

などの危険が伴います。

●自力での排泄が困難

◇粗相の頻発

・トイレの場所を認識できない

あるいは

・間に合わず

頻繁に室内で排泄してしまう。

◇尿失禁、便失禁

・膀胱

・肛門

の括約筋の機能が衰え

▶意識せずに排泄してしまう。

◇排泄時の介助が必要

立ち上がって排泄する姿勢を取れず

・抱き上げて支える

・圧迫排尿を行う

などの介助が必要。

●摂食・飲水が困難

◇食欲の極端な低下

食べ物への興味をほとんど示さず

▶自力で食べられない。

◇飲み込み困難(嚥下障害)

・水

・フード

をうまく飲み込めず

▶むせこむことが多い。

◇介助の必要性

・スプーン

・シリンジ(注射器の筒)

を使って与える、あるいは

・胃ろう

※お腹に小さな穴を開け、胃に直接栄養を注入

などを検討する必要がある場合も。

●認知機能の著しい低下

◇重度の昼夜逆転

夜間に

・激しく吠え続ける

・徘徊が止まらない

など飼い主の睡眠を著しく妨げる。

◇見当識障害の悪化

自宅内でも場所が分からなくなり

・壁にぶつかる

・家具の隙間に入り込む

などする。

◇飼い主への無反応

・呼びかけ

・触れ合い

にほとんど反応せず

・アイコンタクト

も難しい。

●慢性的な痛みや呼吸困難

・持続的な痛み

・肺水腫

などによる慢性的な呼吸困難が

▶愛犬のQOLを著しく低下させている状態。

このような状況では

・愛犬の生命維持

・苦痛の緩和

が最優先となます。

飼い主さんの介護負担も飛躍的に増大します。

4-2.重篤な介護:具体的なケアとサポート

愛犬が重篤な状態になり

▶介護が必要になった時

▶飼い主さんの負担は増大します。

しかしその前に

・しっかり準備し

・適切な知識を身につけることで

愛犬が

最期まで快適に過ごせる

ようになるだけではなく

飼い主さんが

「介護で最善を尽くせた」

と心から思えるようになるでしょう。

ここでは

・日々の具体的なケア

・負担を軽減するためのサポート

について解説します。

日常的な身体ケアと衛生管理

愛犬の快適さを保ち

・褥瘡(床ずれ)

・皮膚炎

などの二次的な問題を予防するために

・きめ細やかな身体ケア

・清潔の維持

が不可欠です。

褥瘡(床ずれ)の予防とケア

寝たきりの愛犬にとって

褥瘡の予防

は最も重要なケアの一つです。

褥瘡は、体重が集中する

骨が突出した部分

にできやすく

皮膚の血行が悪くなる

ことで発生します。

特に褥瘡ができやすい部位は

・肩甲骨の先端:肩の骨の尖った部分

・肘:前足の関節部分

・手根部:前足首にあたる部分

・腰骨の側面:腰の横にある骨の出張り

・大腿骨の付け根:後ろ足の股関節

・かかと(足根部):後ろ足の関節部分

・ほほ:頭部の側面にある骨の突出部

さらに

・中型犬以上の犬

・痩せて筋肉や脂肪が薄くなった犬

は骨がより突出するため注意が必要です

●予防のための実践ポイント

◇柔らかい寝具の使用

体圧を分散させる

・低反発マット

・ジェルマット

・専用の介護マット

などを活用し

床と体の間

にクッションを設けます。

◇体位変換の徹底

2~4時間おきを目安に

▶愛犬の体を優しく持ち上げ

▶寝る向きを変えてあげましょう。

同じ部位が長時間圧迫されるのを防ぎます。

◇ドーナツクッションの活用

・肘

・踵など

特定の骨が突出した部分には

ドーナツクッション

を当てて、局所的な圧迫を避けます。

◇定期的なチェック

上記の

褥瘡ができやすい部位

を毎日複数回確認し

・赤み

・皮膚のただれ

・毛の薄れ

などがないか注意深くチェック。

異常を見つけたらすぐに獣医師に相談してください。

●褥瘡ができてしまったら

もし褥瘡ができてしまった場合

悪化を防ぐためにも

▶獣医師の指示に必ず従いましょう。

・指示された薬剤を塗布

・清潔を保ち

・その部分への圧迫を徹底的に避けるケア

が必要です。

清潔の維持と衛生管理

・褥瘡

・皮膚炎

・感染症

の予防には

愛犬の体を清潔に保つこと

が不可欠です。

●全身の清拭(せいしき)

温かく濡らしたタオルを固く絞り

▶全身を優しく拭いてあげましょう。

特に寝たきりの場合

部分的に汚れてしまう

ことが多いので、こまめな清拭が大切。

●排泄後の丁寧なケア

排泄後は

・汚れた皮膚

・被毛

を放置せず

※特に圧迫排尿や圧迫排便では

・尿の出口

・肛門周り

が広い範囲で汚れがちになります。

必ず温かいタオルで丁寧に拭き取ります。

必要であれば

お尻周りの毛を短くカット

しておくと

・汚れにくく

・拭き取りやすく

なります。

排泄の補助と管理

自力での排泄が困難になった場合

飼い主さんの適切なサポート

が愛犬の

・快適さと

・清潔

を保つ鍵となります。

排泄を促す方法(圧迫排泄・排便姿勢補助)

愛犬の排泄を促すためには

・圧迫排泄

・姿勢の補助

が有効です。

ただし、行う前に必ず獣医師から

具体的な方法の指導

を受けてください。

無理な圧迫は

内臓を傷つける

危険があります。

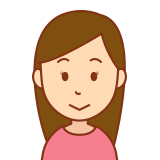

●排尿の促し方(圧迫排尿)

準備

・愛犬の体を横向きにし

・下に大きなペットシーツを敷きます。

※尿が伝って体の下にいかないように、シーツを体の下で折り込むなどの工夫も

膀胱の位置確認

おへそから少し後ろ

・お腹の真ん中あたりにある

・風船のような感触のもの

※おしっこが溜まっていないとわかりにくい

が膀胱です。

マッサージ

膀胱があるのは

・肋骨

・足の付け根(股関節)

の間の筋肉質ではない柔らかい部分。

まずはその周辺

・お腹や股関節部分

次に

・膀胱周り、膀胱

をマッサージしてあげましょう。

・軽く揉む

・手で円を書くように撫でる

など優しく、リラックスさせます

優しく圧迫

①片手で愛犬を支え

②もう片方の手の平全体で膀胱を優しく包み込むように当てます。

③そのままゆっくりと、尿道に向かってお腹全体を圧迫します。

④おしっこが出てきたら、圧を緩めずに最後まで出し切ります。

⑤おしっこを出した後、膀胱が完全にしぼんで硬くなっているかを触って確認しましょう。

まだ柔らかく、膨らみが残っている場合は、少し圧迫を続けてみてください

女の子は

・尿道がほぼ真っ直ぐ

なので尿が出やすいです。

対して男の子は

・尿道が長く

その子によっては

・曲がってることも

圧迫の手順は同じですが

男の子の方が尿が出にくい

傾向にあります。

尿が出にくい男の子は

膀胱を圧迫するときに

へそのほうへ持ち上げる

ような感じで圧迫すると

▶尿道が引っ張られてまっすぐになり

▶排尿しやすくなります。

また圧迫の際、上の図で見る

青〇

を押しがちですが、これでは尿道の入り口も塞いでしまいます。

赤〇

を尿道の方向へ圧迫しましょう

◎注意点

・力を入れすぎない

・愛犬が嫌がったらすぐに中止する

・尿路結石や膀胱の病気がある場合は行わない(獣医師に必ず確認)

ことを徹底してください。

初めからうまくいくとは限りません。

根気よく練習する覚悟も必要です。

●排便の補助と管理

自力での排泄が困難になった場合

飼い主さんの適切なサポートが

愛犬の

・快適さ

・清潔

を保つ鍵となります。

◇排便姿勢の補助

※自力で排便できる子はこれだけで十分な場合があります

・自力で立ち上がれるが

・姿勢が不安定

な場合

・介護用ハーネス

・タオル

で体を支え

排便しやすい姿勢

=少し腰を落とすような姿勢

を取らせてあげましょう。

これにより、愛犬は無理なく排便に集中できます。

◇排便を促す方法

※自力で排便できない子は、さらに段階的に排泄を促します

自力でいきむことができない子は

・姿勢を整えた後

あるいは寝かせたまま

・肛門の下にペットシーツを敷く

などした後

以下の方法で排便を促します。

腸の動きを促すことが大切です。

ただし、必ず行う前に

・獣医師から直接指導を受け

・安全な方法を確認

してください。

ステップ1

腸の動きを促すマッサージ

・お尻周り

・下腹部

・肛門周り

を優しくマッサージすることで

・腸の動きを活発にし

・排便を促す効果

が期待できます。

※圧迫排尿後であれば、マッサージできているので後は肛門周りだけで大丈夫です

指の腹で「の」の字を書くように優しくなでてあげましょう。

ステップ2

便の降り具合を確認する

肛門の左右に

・硬い筋

・骨

がない柔らかい部分があります。

指を優しく当てて

便が溜まっていないか?

確認します。

【便が降りてきていない場合】

お腹を上から下に向かって、優しくマッサージするように揉み

便を肛門のほうへ誘導します。

【便が降りてきた場合】

肛門がぷくっと膨らんでいる

のが便が降りてきているサインです。

次のステップに進みましょう。

ステップ3

直腸の便を押し出す補助

①無理のない範囲で、肛門が少し押し出るくらい尻尾を根元から持ち上げて

②指の腹を使って

・先ほどの柔らかい部分の膨らみの便を

・肛門の方へ向かって優しくなでるように

・何度かに分けて押し出す補助をします。

決して

・強くつまんだり

・無理に押し出そうとしたり

しないでください。

便が出切るまで

ステップ2~3

を繰り返します

◇絶対に無理はしない

・硬い便(便秘)で詰まっている

・愛犬が嫌がる・痛がる素振り

のような場合は

▶すぐに中止し

▶獣医師に相談してください。

無理な力は

・内臓

・直腸

を傷つける原因になります。

●排泄を促すタイミングと環境

排泄のタイミングを

習慣づけることで

愛犬もリズムを覚えやすくなります。

◇推奨タイミング

・起床後

朝、目覚めてすぐ。

・食事後

食事が終わってすぐ

またはしばらく経ってから。

・飲水後

特に多めに水を飲んだ後。

◇おむつの活用と交換

おむつを使用する場合は

汚れていなくても定期的

(目安として2~4時間おき)

に交換し

・皮膚が蒸れたり

・排泄物でかぶれたり

するのを防ぎましょう。

皮膚炎予防のため

おむつ交換のたびに清拭

を行うのが大切です。

摂食・投薬補助:愛犬が食べやすく、薬を嫌がらない工夫

・自力での食事が難しくなった

・薬を嫌がるようになった

という場合でも

・愛犬が快適に栄養を摂取し

・必要な治療を受けられるよう

飼い主さんの工夫が非常に重要です。

1. 食事形状の工夫と安全な与え方

・愛犬の嚥下能力

・食欲

に合わせて

・食事の形状

・与え方

を調整しましょう。

●流動食・ペースト食

・食欲がない

・咀嚼や嚥下が難しい

のような場合は

ドライフードを

・ふやかす

ウェットフードや手作り食を

ミキサーにかけて

・ポタージュ状

・なめらかなペースト状

にしましょう。

与える際は

・シリンジ(注射器の筒)

・スプーン

などを使い

①愛犬の上半身を少し起こした状態で

②口の横から少量ずつゆっくりと与えます。

誤嚥を防ぐため

愛犬が飲み込むのを確認

してから次を与え、決して焦らないでください。

●とろみをつける

・水

・スープなど

液体でむせることが多い場合は

・市販のペット用とろみ剤

・片栗粉など

でとろみをつけると

▶喉を通りやすくなり

▶むせ込みを減らせます。

●温度と香り

フードを少し温めると

▶香りが立ち

▶食欲を刺激する

ことがあります。

ただし、熱すぎると

やけどの原因

になるので

人肌程度

に冷ましてから与えましょう。

●与える場所と姿勢

愛犬が落ち着ける

・静かな場所で与え

・体を安定させましょう。

寝たきりの場合は

頭を少し高く保ち

・窒息

・誤嚥

のリスクを減らす姿勢が大切です。

2. 薬を嫌がらずに飲ませる工夫

・特に食にこだわりがある子

・食が細い老犬

の場合、薬を飲ませるのもひと苦労。

以下の工夫を試してみてください。

●薬の形状を調整する

※必ず獣医師の許可を得て

◇粉砕する

獣医師の許可を得て、錠剤を粉砕し

・少量の水

・とろみをつけたスープ

・ペースト状のフード

に混ぜて与えます。

◇カプセルに入れる

・苦味の強い薬

・複数の薬をまとめて与えたい

などの場合は、空のカプセルに入れて飲ませる方法もあります。

●嗜好性の高いものに混ぜる

◇大好きなおやつに隠す

・犬用チーズ

・茹でた鶏むね肉

・ささみ

・ウェットフードの塊

など

・愛犬が普段から大好きな

・嗜好性の高い食べ物

に薬を忍ばせて与えましょう。

薬の味がしないよう、小さくしっかりと包み込むのがポイントです。

◇薬用おやつを利用する

薬を包むために作られた専用の

投薬補助おやつ

も市販されています。

粘土のように形を変えられるものもあり、薬を簡単に隠せます。

◇フードに混ぜる場合

薬の匂いや味が嫌で

フードごと食べなくなる

ことを防ぐため、最初は少量混ぜて様子を見ましょう。

または、いつものフードとは別に

ごく少量の「特別食」

として薬入りのものだけを先に与えるのも有効です。

●飲ませ方のコツ

◇素早く、スマートに

愛犬が警戒する前に、一瞬で与える練習をしましょう。

◇ポジティブな経験と結びつける

薬を飲ませたら

・すぐに褒める

・さらなるご褒美を与える

などして

「薬=良いこと」

というポジティブな経験と結びつけます。

強制は避け

楽しい雰囲気

を心がけましょう。

◇液体の薬の与え方

口の横からシリンジで少しずつ流し込みます。

喉に直接向かって入れると

むせる可能性

があるので

頬の内側に向かって

流し込むようにすると安全です。

●どうしても難しい場合

◇獣医師に相談する

薬の種類によっては

・液体状の薬

・味を工夫した薬

・皮膚に塗るタイプなど

他の形態があるかもしれません。

注射での投与が可能な薬についても相談できます。

◇内服薬の種類を見直す

同じ効果を持つ薬でも

・愛犬にとって味が少ない

・粒が小さいなど

飲ませやすいもの

がないか獣医師に相談してみましょう。

愛犬の食欲や状態は日々変化します。

これらの工夫を試しながら

愛犬にとって

・最もストレスが少なく

栄養や薬を

・確実に摂取できる方法

を見つけてあげることが、重篤な介護において非常に重要です。

医療的な苦痛緩和と症状管理

獣医師との連携がより重要になります。

愛犬が

・痛み

・苦しみ

を感じている場合は

▶迷わず獣医師に相談し、

・適切な疼痛管理(鎮痛剤の処方など)

・症状(呼吸困難など)を緩和する

手立てを講じてもらいましょう。

輸液(点滴)

・自力での飲水が難しくなった

・食欲不振で脱水や栄養不足の懸念

のような場合、獣医師の指導のもと

自宅で皮下点滴

を行うこともあります。

これは愛犬の体調維持に非常に有効な手段です。

●皮下点滴の主な目的

◇脱水症状の改善・予防

・老犬

・病気の犬

は脱水になりやすいものです。

点滴で水分を効率的に補給し

▶体の状態を安定させます。

◇栄養補給・体力維持

食欲不振で十分な栄養が摂れない場合

点滴液に含まれる

・糖分

・電解質

・ビタミンなどで

体力を維持し

▶回復を促します。

◇老廃物の排出促進

腎臓病などで

体内に老廃物が溜まりやすい際に

▶点滴で尿量を増やし

▶老廃物の体外への排出を助けます。

◇薬の投与

・内服薬が飲めない場合

・消化器への負担を避けたい場合

点滴液に薬を混ぜて投与することもあります。

●自宅での皮下点滴は思ったより簡単!

獣医師から正しいやり方を教われば

ご自宅で比較的簡単に実施できます。

針を刺すことに抵抗

があるかもしれませんが

▶細い針を

▶皮膚の下に差し込むだけ

なので愛犬も

それほど痛みを感じない

場合が多いです。

点滴液は重力で自然に注入されるため

▶一度慣れてしまえば

通院のストレスなく

▶愛犬の体調をサポートできる

ようになります。

獣医師から具体的な手技を学んで、ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。

精神的なケアと愛犬とのコミュニケーション

身体が思うように動かなくなっても

愛犬の心

は飼い主さんの愛情を感じています。

●優しく語りかける・触れ合う

・優しく語りかけ

・体を撫でてあげることで

▶愛犬は安心感を得られます。

短時間でも、愛犬の好きな方法でコミュニケーションを取り続けましょう。

●安心できる環境

・静かで

・温度変化の少ない

愛犬専用の安心できるスペース

を用意し、リラックスできる空間を整えましょう。

飼い主さんの負担軽減と外部サポートの活用

重篤な介護は

一人で抱え込むには大きな負担。

積極的に外部のサポートを活用し、無理なく介護を続けられるようにしましょう。

●外部サポートの活用

・往診専門動物病院

・動物看護師による訪問介護

・ペットシッター

・老犬ホーム・デイサービスなど

様々なサポートがあります。

・愛犬の状態

・飼い主さんの状況

に合わせて、最適なサービスを検討しましょう。

●介護用品の活用

・歩行補助ハーネス

・車椅子

・介護ベッド

・ペット用おむつ

・介護用食器など

適切な介護用品は

・飼い主さんの肉体的負担を軽減し

・愛犬の快適さを向上させます。

●家族、友人、知人との連携

介護を一人で抱え込まず

▶頼れる人に助けを求めましょう。

・情報共有や

・精神的な支え

は非常に重要です。

●ペットロスに関するサポート

重篤な介護中は

精神的なストレス

が非常に大きくなります。

・同じ経験をした方と感情を分かち合う

・専門家からのサポートを受ける

などすることで、孤独感を軽減できます。

5.介護から「ターミナルケア」への移行と、最期の選択

重篤な介護が必要な状態は

・慢性疾患の進行

・老衰

によって長期にわたることもあれば

▶病状が悪化することで、やがて

ターミナルケア

の段階へと移行することもあります。

●介護とターミナルケアの違い

介護は

愛犬の身体機能の低下によって生じる

「日常生活上の困難」

への対応が中心です。

QOLの維持を目指し

比較的長期にわたって行われます。

ターミナルケアは

・根治が困難な病気と診断され

・残された時間が限られている

と判断された場合の

「命の最終段階」

における

・苦痛緩和

・穏やかな見送り

に特化した医療的・看護的ケアです。

●移行のサイン

獣医師は愛犬の

・病状

・苦痛のレベル

を総合的に評価し、治療の目的が

「治癒」から「緩和」

へと移行するタイミングを飼い主さんに提示します。

・食欲が著しく低下し

▶補液でも維持が難しくなる

・呼吸困難が頻繁になる

・意識レベルの低下

・重度の痛みがコントロールできない

といったサインが見られると、ターミナルケアの開始が検討されます。

●最期の選択と心構え

ターミナルケアの段階では

愛犬が安らかに最期を迎える

ための選択肢を獣医師と話し合うことになります。

時には

安楽死

という苦渋の決断も含まれます。

どんな選択をしても、それは

・愛犬の苦痛を最小限に抑え

・尊厳を守るための

飼い主さんの

・深い愛情

・責任感

の表れです。

このデリケートな選択については

[愛犬との最期を穏やかに:ターミナルケアと緩和ケア完全ガイド]

で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

そして何よりも

愛犬があなたを必要としている

この尊い時間に

・精一杯の愛情を注ぎ

・共に過ごす時間を大切に

してください。

6.終わりに:愛犬との「今」を大切にする介護

老犬の介護は

・愛犬の命を支え

・快適な日々をプレゼントする

だけでなく

飼い主さん自身の人生

においても

・大きな学びと

・成長

をもたらします。

老いることは

避けられない自然なプロセス

ですが

その過程をどう過ごすか?

は、私たちの

・選択と

・行動

にかかっています。

早期からの

「予防的介護」

を意識し

・愛犬の小さな変化を見逃さず

・適切なケアを続ける

ことで彼らが

・最期まであなたと共に

・穏やかで幸せな時間を過ごせるよう

サポートしてあげましょう。

そして、何よりも大切なのは

・愛犬との「今」を精一杯楽しみ

・たくさんの愛情を注ぐこと

です。

・後悔のない

・豊かなシニアライフ

を愛犬と共に築いていけるよう、心から願っています。

コメント