愛犬の腎盂腎炎は、時に

単なる膀胱炎

と軽視されがちです。

しかし実は

▶腎臓の機能に深刻なダメージを与え

▶慢性腎臓病へと進行する

可能性を秘めています。

・この病気を深く理解し

・早期に適切なケアをする

そのことで

愛犬のQOL(生活の質)

を大きく向上させることができます。

どんな病気か?:知られざる腎盂腎炎の顔

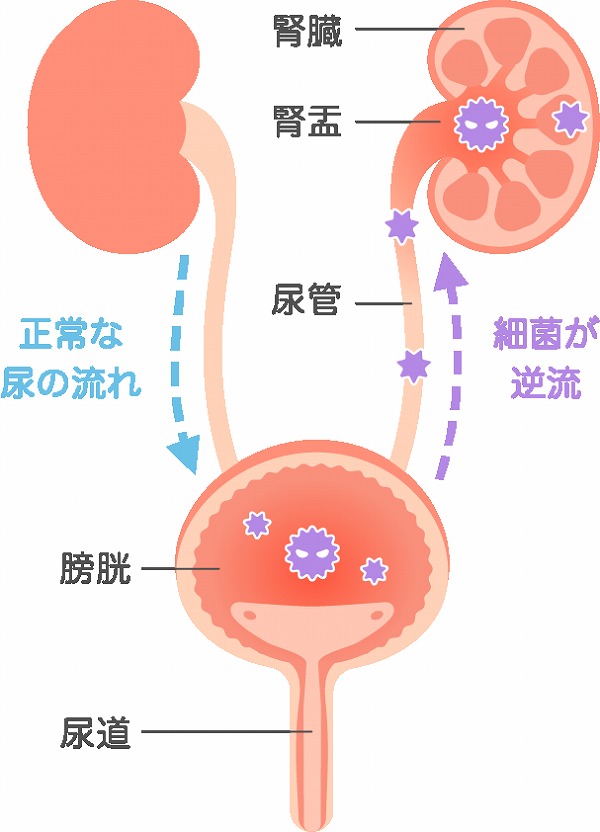

腎盂腎炎は、腎臓の中の

腎盂

と呼ばれる

・尿が集まる部分

・その周辺の腎臓組織

が細菌感染によって炎症を起こす病気。

多くの場合

▶膀胱炎が悪化し

▶細菌が尿管をさかのぼって腎臓に到達することで発症します。

犬の尿路感染症は

肛門周囲にいる細菌が

▶尿道から膀胱へ

▶さらに腎盂へと

上行性に感染していく

パターンが圧倒的に多いです。

そのため、膀胱炎を放置すると

▶腎盂腎炎のリスクが高まります。

下位の部位から上位の部位へ

または

末梢から中枢へ

と情報が伝わることを指す言葉

腎盂腎炎の症状:見逃さないで!愛犬からのSOS

腎盂腎炎の症状は

・急性か慢性か?

・炎症の程度

によって様々です。

初期段階では

はっきりとした症状が見られない

ことも少なくありません。

急性腎盂腎炎の症状

・元気消失、食欲不振

・発熱

・腹痛

・特に腎臓のある背中を触られるのを嫌がる

・背中を丸める姿勢をとる

・水をよく飲む(多飲)

・おしっこの量が増える(多尿)

・おしっこの色が濁る、臭いがきつい

・血尿、頻尿、排尿時の痛み

=膀胱炎を併発している場合

・嘔吐

慢性腎盂腎炎の症状

慢性の腎盂腎炎は

症状が非常に分かりにくい

のが特徴です。

無症状のまま進行し

▶気づいた時には

▶腎臓の機能がかなり低下している

というケースも珍しくありません。

症状としては

・なんとなく元気がない

・食欲にムラがある

・体重減少

・貧血 など

犬は痛みを隠すのが得意な動物です。

特に腎臓の痛みは

・背中を丸める

・触られるのを嫌がる

・抱っこを嫌がる

・いつもより動きたがらない

といった

一見分かりにくいサイン

で現れることがあります。

普段の愛犬の行動を注意深く観察し、「あれ?」と感じたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

腎盂腎炎を予防するためには?:日々のケアが未来を変える

腎盂腎炎の予防は

結局のところ

尿路感染症全般の予防

につながります。

●清潔な環境の維持

・トイレシーツ

・寝床

をこまめに清潔に保ち

▶細菌の繁殖を防ぎましょう。

●十分な水分補給

いつでも新鮮な水が飲める環境を整え

▶おしっこを十分に排出させることで

▶尿路の細菌を洗い流しやすくします。

特に冬場

は水分摂取量が減りがちなので

・ぬるま湯を与える

・ウェットフードを混ぜる

などの工夫を。

●水分摂取量を増やす様々な工夫

◇水飲み器の複数設置

家のあちこちに水飲み器を置くことで、愛犬が水を飲む機会を増やせます。

◇給水器の種類

・ボウル型

だけでなく

・循環式の給水器

を試すのも良いでしょう。

流れる水を好む犬もいます。

◇水の温度

・夏場は冷たい水

・冬場はぬるま湯など

季節によって温度を調整するのも効果的。

●適切な排泄の機会

排尿を我慢させすぎると

▶膀胱内で細菌が繁殖しやすくなります。

散歩などで排泄の機会を十分に確保しましょう。

●定期的な健康診断

目に見える症状がなくても

定期的な

・尿検査

・血液検査

は非常に重要です。

特にシニア犬は腎機能が低下しやすいため、年に1回は必ず健康診断を受けましょう。

●基礎疾患の管理

・糖尿病

・クッシング症候群

・尿石症

・慢性腎臓病など

は腎盂腎炎のリスクを高めます。

これらの基礎疾患がある場合は

・適切な治療

・管理

を行うことが予防につながります。

●ストレスの軽減

ストレスは

▶免疫力を低下させ

▶病気にかかりやすくします。

愛犬にとって

▶安心できる環境を整え

▶ストレスを最小限に抑える

ことも大切です。

腎盂腎炎の治療や処方される薬の例:細菌を叩く!

腎盂腎炎の治療は、主に

抗菌薬の投与

が中心となります。

抗菌薬(抗生物質)

●感受性検査が重要

闇雲に抗菌薬を投与するのではなく

▶尿の培養検査を行い

・どの細菌が感染しているか?

・その細菌にどの抗菌薬が効くか?

を調べる

感受性検査

が非常に重要です。

これにより

最も効果的な抗菌薬

をピンポイントで選択でき

▶不必要な耐性菌の発生

=薬剤が効かなくなった細菌の発生

を防ぐことができます。

検査結果が出るまでは、広範囲に作用する抗菌薬が使われることもあります。

しかし結果が出たら

▶最適な薬剤に変更されます。

治療期間は、単純な尿路感染症よりも長く、4~6週間かかることもあります。

●様々な抗菌薬

◇エンロフロキサシン

(ニューキノロン系)

・グラム陰性菌に有効性が高い

・尿中移行性も良好

そのため、よく使用されます。

◇アモキシシリン

(ペニシリン系)

・幅広い細菌に有効

初期治療にも用いられます。

◇セファレキシン

(セファロスポリン系)

・比較的安全性が高い

・様々な細菌に有効

◇ST合剤

(サルファ剤とトリメトプリムの合剤)

・幅広い抗菌スペクトル

=効果を示す範囲

を持ちます。

●抗菌薬の副作用

◇消化器症状

・嘔吐

・下痢

・食欲不振

などが比較的多く見られます。

これは

腸内細菌叢のバランス

が崩れることが原因の場合も。

◇肝臓への影響

稀に肝臓に負担をかけることがあります。

◇関節軟骨への影響

特に幼若犬で。

ニューキノロン系抗菌薬は

成長期の犬の関節軟骨

に影響を与える可能性があるため

▶幼犬への使用は慎重に行われます。

●抗菌薬と食事との兼ね合い

抗菌薬によっては

食後に投与することで

▶消化器症状を軽減できる

場合があります。

また一部の抗菌薬は

・ヤギミルク

・乳製品など

カルシウムを含む食品

と一緒に摂取すると吸収が悪くなることがあります。

獣医師の指示に従い、食事との兼ね合いを確認しましょう。

腎盂腎炎の対症療法

◇輸液療法

・脱水がひどい

・腎機能が低下している

場合に

・静脈点滴

・皮下点滴

で水分や電解質を補給します。

◇消炎鎮痛剤

・痛み

・発熱

を抑えるために処方されることも。

◇吐き気止め

嘔吐がある場合に用いられます。

愛犬の腎盂腎炎と食事:「ヒッポのごはん」で腎臓をサポート

・愛犬が腎盂腎炎と診断された場合

あるいは

・慢性腎臓病への移行を防ぐために

毎日の食事が非常に大切です。

「ヒッポのごはん」では

愛犬一犬一犬の

・好み

・体調

・病状

に合わせて

▶専門家が栄養を調整し

▶手作りでごはんをご提供しています。

腎臓を労わるための「ヒッポのごはん」の基本方針をご紹介します。

腎盂腎炎:完治を目指すための重要な視点

もし愛犬が腎盂腎炎にかかったら

食事は一生制限が必要なの?

という不安を抱えるのでは?

結論から言うと

適切な治療によって腎盂腎炎は

「完治」が目指せる病気です。

慢性腎臓病のように、必ずしも進行していく病気ではありません。

腎盂腎炎は

細菌感染

によって

腎臓に炎症

が起こる病気です。

この感染を

▶抗生物質などで徹底的に治療し

▶炎症が完全に収まれば

▶病気自体は治癒したと判断されます。

しかし

・重度の炎症

・慢性化

によって

腎臓にダメージが残る

ことがあるため、注意が必要です。

特に、再発を繰り返すと

最終的に

▶慢性腎臓病(CKD)へと移行する

リスクが高まります。

このため、腎盂腎炎では

・治療中と

・治癒後の

食事は分けて考えることが非常に重要です。

●治療中:腎臓を労わる一時的な配慮

腎盂腎炎の治療期間中は

炎症によって

腎臓の機能が一時的に低下している

可能性があります。

この時期に腎臓に負担をかけると

・回復を妨げる

・ダメージを悪化させる

などの恐れがあります。

したがって、この期間は後述する

「腎臓を労わる食事の基本方針」のような

リンやタンパク質を一時的に制限した食事

を与えることが非常に重要です。

これはあくまで

・腎臓を休ませてあげるための措置

であり

・病気を治すための大切なプロセスです。

●完治後:検査結果に基づき柔軟に調整

腎盂腎炎の治療が終わり、獣医師から

「完治」と診断されたら

その後の食事方針は

・血液検査

・尿検査

の結果によって大きく変わります。

◇検査結果が正常値の場合

腎機能に問題がない

ことが確認できれば、徐々に

▶リンやタンパク質の制限を緩和し

▶本来のバランスの取れた食事に戻す

ことが可能です。

もちろん、肉を増やしてあげることも。

ただし、再発を防ぐためにも

・引き続き質の良いタンパク質を与える

・十分な水分補給を促す

といった配慮は欠かせません。

◇検査結果に異常が残る場合

もし腎臓に

何らかの機能低下

が残ってしまった場合は

慢性腎臓病の初期段階

と見なされ

生涯にわたる食事管理

が必要になることがあります。

この場合は、療法食を継続するなど、獣医師の指示に従った食事管理が推奨されます。

この判断は

飼い主さんだけでは難しいため

▶必ず定期的な検査を受け

▶獣医師と密に相談しながら食事プランを立てていきましょう。

腎臓を労わる食事の基本方針

・腎盂腎炎

・腎臓病

の愛犬のために

「ヒッポのごはん」では以下の点に特に配慮して食事を調整します。

●リンの徹底的な制限

腎臓機能が低下すると

▶体内のリンが増えすぎてしまい

▶病気の進行を加速させてしまいます。

そのため

▶リンの摂取量を厳しく制限

▶腎臓への負担を最小限に抑えます。

●高品質なタンパク質の適量調整

タンパク質は犬にとって不可欠な栄養素

しかし分解される際に

▶腎臓に負担をかける老廃物が生じます。

そこで、「ヒッポのごはん」では、

・筋肉量の維持

・免疫力低下を防ぐ

ために質の良いタンパク質を

・愛犬の病状

・腎臓病の進行度合

いに合わせて最適な量で配合します。

●ナトリウム(塩分)の調整

ナトリウムの摂りすぎは

▶高血圧につながり

▶腎臓にさらなる負担をかけます。

・人間用の食材

・塩分の多いもの

は避け、適切なナトリウム量に調整します。

●十分な水分補給の促進

腎臓病の管理において

水分摂取

は最も重要です。

▶尿量を増やし

▶体内の老廃物を排出する

ことで腎臓の負担を和らげます。

「ヒッポのごはん」はフレッシュタイプ。

食事からの水分補給

を自然に促すことができます。

必要に応じて、さらに水分量を調整することも可能です。

●抗菌薬治療中の特別な配慮

腎盂腎炎の治療では、多くの場合

細菌を退治するための

抗菌薬(抗生物質)

が処方されます。

このお薬は

・吐き気

・下痢

といった

消化器症状を引き起こしたり

腸内環境を乱したりすることがあります。

・消化しやすく仕上げる

腸内環境を整えるための

・食物繊維

・プレバイオティクス

・プロバイオティクス

をバランス良く配合し、お腹の調子を整えることに配慮します。

●腎臓に優しい栄養素の強化

◇オメガ-3脂肪酸(EPA・DHA)

・腎臓の炎症を抑え

・血流を改善する効果

が期待でき、積極的に取り入れます。

◇ビタミンB群

多飲多尿で失われやすい水溶性ビタミンなので、しっかりと補給します。

◇食物繊維

腸内環境を整え

▶腎臓への負担を軽減する役割。

●食欲維持と適切なカロリー提供

腎臓病の愛犬は

▶食欲が低下しやすく

▶体重が減ってしまう

ことがあります。

「ヒッポのごはん」では

▶嗜好性の高い食材を選び

▶愛犬が喜んで食べられる工夫を凝らし

▶必要なカロリーをしっかりと摂取できるようサポートします。

「ヒッポのごはん」でのごはんづくり

「ヒッポのごはん」では

愛犬の

・腎盂腎炎

という病状だけでなく

・個々の好き嫌い

・アレルギー

・これまでの食経験

・現在の体重

・活動量

などを細かくお伺いし

▶最適なレシピを専門家が設計します。

市販の療法食を嫌がる場合でも

手作りならではの

・美味しさ

・香り

で食欲を刺激。

水分を豊富に含む

フレッシュタイプ

であるため、無理なく必要な

・栄養

・水分

を摂取できるよう工夫します。

また腎臓病の進行度合いによって

・カリウムの調整なども含め

きめ細やかな栄養バランス

をご提案いたします。

愛犬の腎臓病と懸命に向き合う飼い主様の不安に寄り添いながら

・おいしくて

・体に優しい

ごはんを通して

愛犬のQOL向上をサポートいたします。

ご家庭での手作り食の注意点とメリット

手作り食は

水分補給

を促すのに有効です。

しかし

栄養バランスを適切に管理

するのは非常に難しいです。

特に

・リン

・タンパク質

の厳密なコントロールが必要な腎臓病においては、独断で手作り食に切り替えるのは危険です。

必ず

・獣医師

・動物栄養学の専門家

と相談し

▶療法食をベースにしつつ

▶補助的に手作り食を取り入れる

など、慎重に進めましょう。

市販の療法食を嫌がる場合は

・嗜好性を高める工夫

・ぬるま湯でふやかす

・少量のおやつを混ぜる

・ヒッポのごはんをトッピングするなど

・様々なメーカーの療法食を試す

ことも有効です。

治療費の例:予測不能な医療費に備える

犬の腎盂腎炎の治療費は

・病状の重さ

・入院の有無

・検査内容

・治療期間

・併発疾患の有無

などによって大きく変動します。

◇一般的な検査費用

・血液検査

・尿検査

・尿培養検査

・レントゲン検査

・超音波検査など

数千円〜数万円

◇投薬費用

抗菌薬は

数週間~数ヶ月にわたって必要

となる場合があます。

一ヶ月あたり数千円~1万円程度

◇輸液療法費用

入院の場合

1日数千円~1万円以上。

自宅での

・皮下点滴指導料

・輸液セット代

も必要。

◇入院費用

・症状が重い場合

・集中的な治療が必要な場合

は入院が必要です。

1日あたり数千円~2万円程度。

●治療費の例(あくまで目安)

◇軽度で通院治療のみ

:数万円~10万円程度

◇重度で入院や集中的な治療が必要

:数十万円(40万円~50万円以上になるケースも)

高額な治療費に備えるため

ペット保険の加入

を検討することも重要です。

腎盂腎炎になったときにしてあげられること:飼い主さんの役割

※重要なことは再度まとめとして掲載

●水分補給の徹底

・常に新鮮な水を

・複数箇所に用意

▶いつでも飲めるな工夫する。

・ウェットフード

・手作り食

で水分を摂取させる。

飲水量が少ない場合は

▶獣医師と相談して輸液療法を検討。

●食事の工夫

療法食を嫌がる場合

・様々な種類の療法食を試す

・嗜好性を高める工夫を凝らす

・温める

・少量のトッピングなど

食欲不振が続く場合は

・強制給餌

・食欲増進剤

の使用も検討する。

●排泄の観察と清潔保持

おしっこの

・色

・量

・頻度

・臭い

などを毎日チェックする。

トイレ環境を常に清潔に保ち

▶細菌感染のリスクを減らす。

●ストレスの軽減

安心できる静かな環境を提供する。

過度な運動は避け

体調に合わせた

・散歩

・遊び

を取り入れる。

●投薬の継続

抗菌薬は

症状が改善しても

獣医師の指示通りに

最後まで投与する

ことが重要です。

途中でやめると

・再発

・耐性菌の発生

につながることがあります。

●定期的な通院と検査

・治療効果の確認

・腎機能のモニタリング

のために、定期的に獣医師の診察と検査を受けましょう。

●病気への理解を深める

愛犬の病気について

▶獣医師から積極的に情報を聞き

▶理解を深めることで

▶適切なケアにつながります。

●愛情とスキンシップ

病気の愛犬は不安を感じています。

・優しく声をかけ

・撫でてあげるなど

いつも以上に愛情を注ぎ、安心させてあげましょう。

◇精神的なケアの重要性

犬は飼い主の感情に敏感です。

飼い主が不安を感じると

▶犬もストレスを感じやすくなります。

愛犬が病気になった時こそ

・飼い主自身が冷静に

そして

・愛情を持って接すること

が愛犬の治療にも良い影響を与えます。

日々の観察を通じて

・些細な変化にも気づき

・動物病院と密に連携を取りながら

・愛犬と共に病気と向き合っていく

ことが大切です。

最後に:愛犬と歩む、より良い未来のために

愛犬が腎盂腎炎と診断されることは、飼い主さんにとって大きな心配事でしょう。

しかし、この病気は

・早期発見

・適切なケア

そして何よりも

・飼い主さんの深い愛情

・日々の観察

が愛犬のQOLを大きく左右します。

・病気のサインを見逃さないこと

獣医師と密に連携を取りながら

・最適な治療

・食事管理

を続けること。

そして愛犬が

・心穏やかに過ごせる環境整備

これら全てが

・愛犬の腎臓を守り

・より長く

・より幸せな時間を共に過ごす

ための大切な一歩となります。

もし愛犬の様子に少しでも変化を感じたら、迷わず動物病院を受診してください。

そして、病気と向き合う愛犬に

これまで以上の愛情

を注いであげましょう。

飼い主さんの温かい心は、きっと愛犬の力になります。

コメント