愛犬の体に触れた時

あれ?何かイボみたいなんできてる…

・しこり

・できもの

を見つけて

不安になった経験

はありませんか?

犬のしこりやできものは

・良性の脂肪腫から

・悪性の腫瘍まで

非常に多岐にわたります。

この記事では

「これは何?」

「良性?悪性?」

「今すぐ病院に行くべきか」

「自宅でできることは何か」

といった飼い主さんの疑問に答えつつ

・犬種によるしこりの傾向

・心理的ストレスとの関連

にも踏み込み、多角的な視点から

犬のしこり・できもの

を徹底解剖します。

愛犬の健康を守るため、ぜひ最後までお読みください。

1. なぜ犬にしこり・できものができるのか?そのメカニズムと「腫瘍」の概念

愛犬の体に

・しこり

・できもの

ができる原因は様々です。

しかし大きくは

・細胞の異常増殖(腫瘍)

あるいは

・炎症反応や異物反応

に分けられます。

腫瘍(Neoplasm)

●特徴

体内の細胞が異常に増殖してできる塊。

・良性腫瘍

・悪性腫瘍(がん)

があります。

●原因

・遺伝的要因

・加齢

・環境要因(紫外線、化学物質など)

・ホルモン

・ウイルス

などが複雑に絡み合って発生すると考えられています。

●緊急度

悪性腫瘍であれば

▶生命に関わるため

▶早期発見・早期治療が非常に重要です。

良性腫瘍でも

・大きくなったり

・機能に影響が出たり

する場合は治療が必要です。

炎症反応や異物反応によるもの

●特徴

細胞の異常増殖ではなく

・感染

・アレルギー

・外傷

・異物(とげ、縫合糸など)

に対する体の防御反応としてできる塊や膨らみ。

●原因

・細菌感染(膿瘍)

・アレルギー反応(肥満細胞腫以外の腫瘤)

・炎症性病変

・寄生虫

・肉芽腫など。

●緊急度

原因によって異なります。

・感染症の場合

=抗生物質などで治療が必要です

・異物による場合

=摘出が必要なこともあります。

「できもの=悪性」ではないけれど…

しこりやできものを見つけると

真っ先に

「がん」

を心配される飼い主さんがほとんどです。

しかし、実は

犬のしこりの多くは良性。

ただし

見た目だけで良悪性を判断する

ことは非常に難しい。

▶専門的な検査が不可欠です。

どんなしこりでも

まずは「獣医に診せる」

という意識が大切です。

2. そのしこり、緊急?様子見?【緊急度チェックリスト】

愛犬にしこりやできものを見つけた時

▶まずは落ち着いて

▶以下の項目をチェックし

▶緊急度を判断しましょう。

□成長速度

✓緊急度:高

(すぐに受診)

数日〜数週間で急激に大きくなった

✓緊急度:中

(数日中に受診)

数週間〜数ヶ月で徐々に大きくなっている

✓ 緊急度:低

(定期的な観察・次回の健診時に相談)

・長期間大きさに変化がない

・または非常にゆっくり

□感触・状態

✓緊急度:高

(すぐに受診)

・硬く、周囲と癒着

・熱を持っている

・痛がる

・出血している

・潰瘍になっている

✓緊急度:中

(数日中に受診)

・比較的硬い

・少し可動性がある

・赤みがある

・かゆがっている

・脱毛がある

✓ 緊急度:低

(定期的な観察・次回の健診時に相談)

・柔らかく、ブヨブヨ

・よく動く

・皮膚の色と同じ

・痛みがない

□発生部位

✓緊急度:高

(すぐに受診)

・乳腺

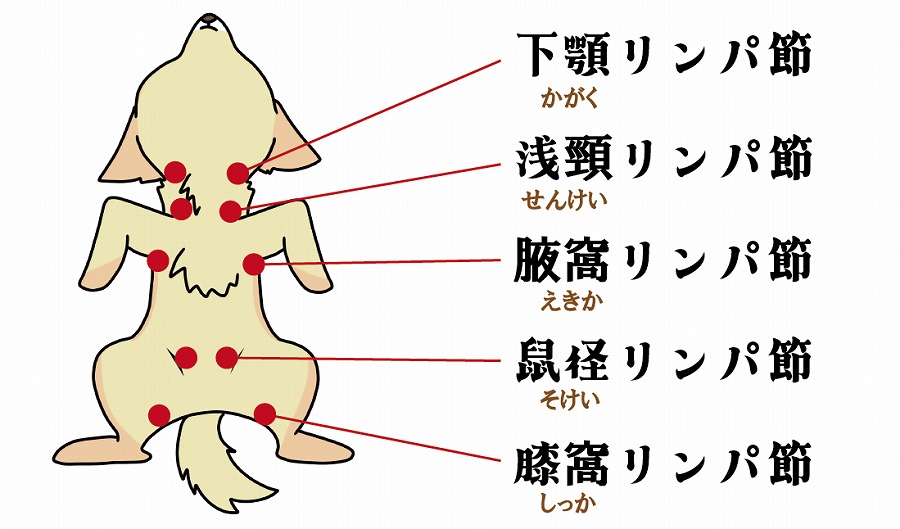

・リンパ節(顎の下、脇、足の付け根など)

・口腔内

・瞼

・肛門周囲

・指の間

✓緊急度:中

(数日中に受診)

・皮膚の表面

・皮下組織(全身どこでも)

✓ 緊急度:低

(定期的な観察・次回の健診時に相談)

・皮膚の表面(イボのようなもの)

・脂肪が多い部位

□他の症状

✓緊急度:高

(すぐに受診)

・元気がない

・食欲不振

・発熱

・体重減少

・咳

・嘔吐

・下痢

・リンパ節の腫れ

・足を引きずる

✓緊急度:中

(数日中に受診)

・少し元気がない

・食欲が落ちている

・患部を舐める

・患部をかく

✓ 緊急度:低

(定期的な観察・次回の健診時に相談)

・特になし

□年齢・犬種

✓緊急度:高

(すぐに受診)

・子犬(特に幼若性脂肪腫など)

・老犬

・特定の犬種

(レトリバー系、ボクサー、柴犬など)

□数

✓緊急度:高

(すぐに受診)

・複数箇所にできている

(特にリンパ節の腫れを伴う場合)

早期発見・早期診断が鍵!

特に

「急激な成長」

「痛みや熱を伴う」

「出血している」

「元気や食欲がない」

などの症状が見られる場合は

・悪性腫瘍

・重度の感染症

の可能性が高いです。

ためらわずにすぐに

動物病院を受診してください。

早期に診断することで

▶治療の選択肢が広がり

▶完治の可能性も高まります。

3. しこり・できものの様子から予測される病気の種類

しこりやできものの

・見た目

・触感

・発生部位

はその種類を推測する上で重要な手がかりになります。

柔らかく、ブヨブヨしている、よく動く(皮膚の下でつまめる)

●予測される病気

脂肪腫

◇特徴

脂肪組織からできる良性腫瘍。

皮下組織にできることが多く

・触ると柔らかく

・皮膚の下で自由に動く

ことが多い。

痛みはない。

高齢犬に多く、特に

・大型犬

・肥満犬

によく見られます。

脂肪腫は

放置しても問題ないことが多いです。

しかし

・急速に大きくなったり

・犬の動きを妨げる場所

(関節付近など)

にできた場合は

手術による摘出を検討します。

まれに

浸潤性脂肪腫

という周囲に広がっていくタイプもあるので注意が必要です。

硬く、皮膚と癒着している、急に大きくなる、出血する

●予測される病気

悪性腫瘍(がん)の可能性が高いです。

◇例

・肥満細胞腫

(皮膚にできることが多い)

・扁平上皮癌

(口腔内、爪、鼻先、耳など、紫外線が当たる部位や粘膜に多い)

・悪性黒色腫

(メラノーマ:口腔内腫瘍の中でも最も多い。悪性度が高く、リンパ節・肺に転移を起こしやすいのが特徴)

・線維肉腫

(体表や口腔内、四肢など、様々な場所に発生し、発生部位で深く広がる傾向)

・血管肉腫

(血管の内皮細胞が腫瘍化する悪性腫瘍。脾臓、心臓、肝臓、皮膚などに発生することが多い。進行が早く、転移しやすいことが特徴)

など。

◇特徴

これらの腫瘍は

・触ると硬い

・周囲の組織とくっついて動きが悪い

・表面が赤くなっている

・出血している

・潰瘍(えぐれた状態)になる

ことがあります。

急速に大きくなるのも特徴です。

肥満細胞腫は

・良性の見た目でも

▶悪性度が高い場合があります。

逆に

悪性黒色腫でも

▶良性のタイプも存在します。

見た目だけで判断せず

・細胞診

・病理検査

が不可欠です。

また、犬種によって

特定の悪性腫瘍の発症リスク

が高い傾向があります

・ゴールデン・レトリーバー=血管肉腫

・ボクサーは肥満細胞腫など

皮膚の表面にできるイボのようなもの、カリフラワー状

●予測される病気

・乳頭腫

(カリフラワー状のイボで、皮膚や粘膜にできる良性の腫瘍)

・脂腺腫

(皮脂腺が腫瘍化したもので、通常は良性腫瘍)

・組織球腫

(良性の腫瘍で、主に若齢の犬。頭部、四肢、耳などによく現れ、赤みがかった半球状のしこりが多い)

など

◇特徴

・乳頭腫は

ウイルス性。

特に若い犬の口周りによく見られます。

・脂腺腫は

皮脂腺からできる良性腫瘍。

高齢犬の体によくできます。

・組織球腫は

若齢犬の顔や四肢にできる良性腫瘍。

自然に消えることも多いです。

組織球腫は

見た目が悪性腫瘍に似ている

ことがあり、飼い主さんを驚かせます。

しかしほとんどが自然に治癒します。

とは言え、確実な診断のためにはやはり検査が推奨されます。

赤く腫れている、熱を持っている、痛がる、膿が出る:

●予測される病気

・膿瘍

・毛包炎

・アレルギー性皮膚炎による二次感染

◇特徴

細菌感染により

▶皮膚の下に膿が溜まった状態。

・外傷

・噛み傷

が原因となることが多い。

・触ると熱く

・痛みを伴い

・やがて破裂して膿が出る

こともあります。

・犬同士の喧嘩

・猫の引っ掻き傷

から膿瘍ができることもあります。

特に

・首周り

・顔

にできやすい傾向があります。

体表リンパ節の腫れ(顎の下、脇、足の付け根など)

●予測される病気

・リンパ腫

・感染症

・炎症反応

◇特徴

体表にあるリンパ節が腫れて

▶触ると硬く、弾力がある

ことが多い。

痛みがないことが多いが

▶進行すると元気がなくなったり

▶食欲不振になることも。

リンパ節の腫れは

リンパ腫

という悪性腫瘍の代表的なサイン。

ですが感染症によって

一時的に腫れているだけ

のこともあります。

そのため

・複数のリンパ節が同時に腫れている

・数週間腫れが続く

などの場合はすぐに獣医の診察が必要です。

5. 愛犬にしこりを見つけた!その場でできる応急処置と対策

しこりやできものを見つけた場合

・自己判断せず

・まずは獣医の診察を受ける

ことが最優先です。

その上で、自宅でできることは以下の通りです。

●慌てずに観察と記録

◇写真に撮る

見つけた時の

・大きさ

・色

・形

などを写真に撮っておきましょう。

◇メモに残す

・いつ

・どこに

・どのくらいの大きさで

・どのような感触だったか

・痛がる様子があるか

などを記録しておきましょう。

獣医に正確な情報を提供できます。

特に大きさが変化する場合は

▶定規などを一緒に置いて撮影する

ことで比較がしやすくて便利です。

●触りすぎない

◇気になるかもしれません

しかし、むやみに触りすぎると

▶しこりを刺激して炎症を悪化させる

▶破裂させてしまう

などの可能性があります。

また悪性腫瘍の場合は、刺激が

転移を促す可能性

も指摘されています

※ただし、これはまだ議論の余地がある点です

犬がしこりを

・舐めたり

・かじったり

する場合は

エリザベスカラー

を装着して悪化を防ぐ必要があることも

●清潔に保つ

◇感染を防ぐ

・出血したり

・ジュクジュクしたり

している場合は

▶清潔なガーゼなどで優しく拭き取り

▶感染を防ぎましょう。

自己判断で消毒薬などを塗布するのは避け、獣医の指示を仰ぎましょう。

●自己判断での処置はしない

◇「ネットで見たから」

・市販薬を塗る

・潰す

・冷却する

といった自己判断での処置は

絶対にやめましょう。

・診断を困難にしたり

・症状を悪化させたり

する危険性があります。

6. しこり・できものを防ぐための長期的な対策と予防

しこりやできものは

完全に予防することは難しいです。

日頃からの対策で

・リスクを減らしたり

・早期発見に繋げたり

することができます。

●毎日のボディチェック

・ブラッシング

・スキンシップ

の際に、全身を優しく触って

しこりやできものがないか?

確認する習慣をつけましょう。

特に

・毛量の多い犬種

・触られ慣れていない部位

(脇、足の付け根、指の間など)

も入念にチェックしましょう。

定期的なボディチェックは

▶病気の早期発見だけでな

▶愛犬との絆を深める「愛犬マッサージ」の時間にもなります。

異常がないかだけでなく

愛犬がリラックスしているか?

も確認しましょう。

●紫外線対策

皮膚がんの中には

紫外線

が関与するものもあります。

日差しの強い時期は

・長時間の屋外活動は避ける

・犬用のUVカットウェアの着用

を検討しましょう。

特に毛の薄い部分

(鼻の頭、耳の先、お腹など)

は紫外線の影響を受けやすいです。

●健康的な食事と適度な運動

・バランスの取れた食事と

・適度な運動

を毎日続けることは

▶免疫力を高め

▶病気になりにくい体を作ります。

肥満は

・脂肪腫のリスクを高める

だけでなく

・様々な病気の原因となる

ため、適正体重を維持しましょう。

●定期的な健康診断

年に1〜2回の健康診断で、獣医による全身のチェックを受けましょう。

自分では気づかないような

・小さなできもの

・見えにくい場所のできもの

も発見してもらえる可能性があります。

健康診断では

・採血

・レントゲン検査

なども行い、体内の異常も早期に発見できます。

●ストレス軽減と免疫力維持

過度なストレスは

▶免疫力を低下させ

▶細胞の異常増殖のリスクを高める

可能性も指摘されています

※直接的な関連はまだ研究段階です。

・適切な運動

・遊び

・質の良い睡眠

そして飼い主さんとの

・十分なコミュニケーション

で、ストレスを軽減してあげましょう。

犬の免疫力は

皮膚の健康にも直結

しています。

免疫力が低下すると

▶細菌感染による皮膚炎やできものもできやすくなります。

逆に皮膚炎やできものは

免疫力の低下

を表してるとも言えるのです。

7. 知っておきたい犬のしこり・できものに関する豆知識

「がん家系」は本当に存在する?

特定の

・犬種

・家系

における

特定の腫瘍の発生率が高い傾向

は実際にあります。

これは遺伝的要因が大きく関与しているため。

もし愛犬の血統にがんの発生が多い場合は

▶より注意深く観察し

▶若いうちから定期健診を心がけましょう。

「触診」の重要性と限界

獣医は

しこりの触診

で、ある程度の病状の予測はできます。

しかし、最終的な診断は

・細胞診(針を刺して細胞を取る検査)

・病理検査

(手術でしこり全体を切除して調べる検査)

なしにはできません。

見た目や触感だけで

「大丈夫」と断定する

獣医は信頼できません。

「心理的ストレス」がしこりに影響する可能性

慢性的なストレスは

▶免疫系に影響を与え

▶病気に対する抵抗力を低下させる

可能性があります。

これにより

・腫瘍の発生

・進行

に間接的に関与する可能性も指摘されています。

※直接的な因果関係は確立されていません

年齢とできものの種類

若齢犬では

・組織球腫

・ウイルス性の乳頭腫

年を取ると

・脂肪腫

・脂腺腫

など、年齢によってできやすい

良性腫瘍の種類

が変わる傾向があります。

しかし、悪性腫瘍は

どの年齢でも発生する

可能性があります。

しこりが複数ある場合

複数箇所にしこりがある場合でも

その全てが悪性

とは限りません。

例えば

脂肪腫が全身に多発する

こともよくあります。

しかし

リンパ節の腫れ

が複数箇所に同時に見られる場合

▶リンパ腫の可能性が高くなります。

まとめ:愛犬のしこりは「早期発見・早期診断」が命を救う鍵

愛犬の体に

しこりやできものを見つけたら

▶決して自己判断せず

▶必ず動物病院を受診してください。

・早期に発見し

・適切な検査を受けること

この基本こそが

・病気の診断と治療

そして何よりも

・愛犬の命と健康を守る

ことに繋がります。

この記事が、愛犬との健やかな生活の一助となれば幸いです。

コメント