愛犬が時折

「ガーガー」「ケッケッ」

・アヒルのような奇妙な咳

・興奮すると咳き込んで苦しそう

そんな姿を見るのは、飼い主さんにとって非常につらいものです。

その症状、もしかしたら

気管虚脱(きかんきょだつ)

かもしれません。

気管虚脱は特に

・小型犬

・短頭種

に多く見られる進行性の呼吸器疾患です。

この病気について

・正しく理解し

・適切なケアを行うこと

が、愛犬のQOL(生活の質)を維持するために非常に重要です。

このガイドでは、犬の気管虚脱の

・病態から具体的な治療法

・食事管理、日常生活での注意点

・飼い主さんができるケアまで

深掘り情報や豆知識を交えながら、徹底的に解説します。

犬の気管虚脱ってどんな病気?

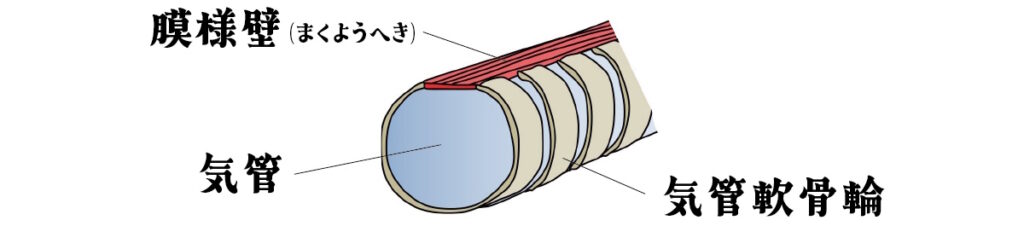

気管は

喉と肺をつなぐ空気の通り道

常に空気が出たり入ったりしています。

気管が潰れないようにアルファベットのCの字の形をした気管軟骨輪が、気管の外側に連なっています。

Cの隙間が空いている部分が気管の天井部分になるのですが、軟骨ではなく膜が覆っており、この部分は膜樣壁と呼ばれます。

気管虚脱とは

気管軟骨輪の構造的な異常

・気管軟骨が弱くなったり

・変形したり

により、気管が本来の形を保てずに潰れてしまい、空気の通り道が狭くなる病気です。

進行すると、膜様壁もたるんで気管の内側に垂れ下がってきます。

●虚脱のメカニズム

気管軟骨の成分である

・プロテオグリカン

・コンドロイチン硫酸など

が減少し、軟骨が弾力性を失うことが主な原因と考えられています。

遺伝的素因のほか

・加齢

・肥満

・慢性的な気管への刺激

なども関与すると言われています。

●虚脱の部位:

虚脱は気管全体で起こることもあります

が多くは

・首の部分の気管(頚部気管)

・胸の中にある気管(胸部気管)

の入り口付近で発生します。

◇頚部気管の虚脱

主に息を吸う時に、周囲の圧力が高まることで潰れやすくなります。

◇胸腔内気管の虚脱

主に息を吐く時や咳をした時に、胸腔内の圧力が上昇することで潰れやすくなります。

●進行性の病気

一度虚脱が始まってしまうと、残念ながら軟骨が自然に元の強さに戻ることはありません。

多くの場合、徐々に進行していく病気です。

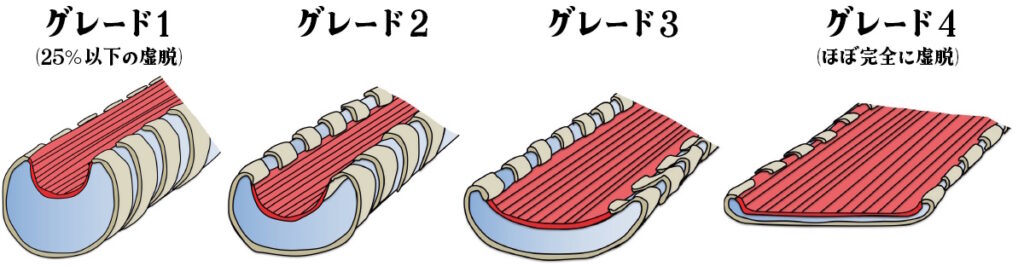

●グレード分類

気管の潰れ具合によって、一般的にグレード1~グレード4までの4段階に分類されます。

グレードが高いほど重症です。

◇軽度

興奮時や運動後に軽い咳が出る程度。

◇中程度

・頻繁な咳

・少しの運動や興奮でも咳が出る

・呼吸が速い。

◇重度

・安静時でも咳や呼吸困難がある

・舌や歯茎が紫色になるチアノーゼ

・失神することがある。

気管虚脱の原因

気管虚脱の正確な原因はまだ完全には解明されていません。

複数の要因が関連していると考えられています。

●遺伝的要因

・ミニチュア・シュナウザー

・ヨークシャー・テリア

・ポメラニアン

・チワワ

・トイ・プードルなど

小型犬種に好発することから、遺伝的な素因が強く関与していると考えられています。

●軟骨の質的な異常

・生まれつき気管軟骨が弱い

あるいは

・加齢に伴って軟骨が変性する

ことが関わります。

●肥満

過剰な脂肪が

・気道を圧迫する

・呼吸器系に負担をかける

ため、気管虚脱の症状を悪化させる大きな要因となります。

●気道への刺激

・首輪による牽引

・タバコの煙

・埃、強い匂いの化学物質

・アレルギーなど

が気管の炎症を引き起こし、症状を悪化させることがあります。

●興奮やストレス

興奮すると呼吸が速く&荒くなるため、気管への負担が増加し、虚脱や咳を誘発しやすくなります。

●基礎疾患

・心臓病

・呼吸器疾患(慢性気管支炎など)

・アレルギー

・クッシング症候群など

が合併していると、症状が悪化することがあります。

見逃さないで!気管虚脱のサイン(症状)

初期には症状が出にくいこともありますが、進行とともに以下のような症状が現れます。

これらの症状は

・暑い環境

・湿度が高い環境

・興奮、運動

・首輪で引っ張られた際

に悪化しやすい傾向があります。

●特徴的な咳

◇Goose honking cough

「ガーガー」

「ゲーゲー」

「ケッケッ」

といった、アヒルの鳴き声やガチョウの鳴き声に似た乾いた咳

◇咳が出やすい

・興奮時

・運動後

・リードを引いた時

・水を飲んだ後

・食事中

・気温や湿度の変化があった時

などに。

◇触られるのを嫌がる

気管への圧迫を避けるため

●呼吸の変化

◇努力性呼吸

呼吸困難によって

・普段使わない呼吸補助筋を動かす

・呼気時に内肋間筋や腹筋などを動かす

など頑張って呼吸する状態

呼吸が速い、浅い。

◇息を吸う時

「ゼーゼー」

「ヒューヒュー」

という喘鳴音がする。

◇重症化

▶安静時でも呼吸困難が見られる。

●その他の症状

◇疲れやすい、運動を嫌がる。

◇食欲不振、元気消失。

◇チアノーゼ

酸素不足のサイン。

舌や歯茎が紫色になる

◇失神

咳き込みすぎて一時的に脳への酸素供給が途絶える

気管虚脱は予防できる?リスクを減らすためにできること

残念ながら、遺伝的素因が関与する場合、気管虚脱を完全に予防することは難しいのが現状です。

しかし

・発症リスクを軽減したり

・症状の悪化を防いだりする

ために、以下の点に注意することが重要です。

●体重管理の徹底

肥満は

・気管への圧迫を強め

・呼吸器への負担を増大させる

最大の悪化要因の一つです。

適正体重を維持しましょう。

●首輪ではなくハーネスの使用

首輪は気管を直接圧迫するため、気管虚脱のリスクがある犬や、すでに発症している犬には禁忌です。

必ずハーネスを使用し、散歩中も強く引っ張らないように注意しましょう。

●興奮させすぎない

過度な興奮は咳を誘発し、気管への負担をかけます。

落ち着いた生活環境を心がけ、来客時や他の犬との接触時などは特に注意しましょう。

●温度・湿度管理

高温多湿の環境は呼吸状態を悪化。

特に夏場はエアコンで

・室温を25℃前後

・湿度を50~60%程度

に保つようにしましょう。

急激な温度変化も避けてください。

●受動喫煙の防止

タバコの煙は

・気道を刺激し

・症状を悪化させる

だけでなく

・気管軟骨の変性を促進する可能性

も指摘されています。

飼い主さんや同居家族の禁煙は必須です。

●アレルゲンや刺激物の排除

・ハウスダスト

・花粉

・芳香剤、殺虫剤、スプレー類

なども気道を刺激する可能性。

・こまめな掃除

・空気清浄機の使用

などで、生活環境を清潔に保ちましょう。

●基礎疾患の管理

併発している可能性のある

・心臓病

・他の呼吸器疾患

があれば、そちらの治療も並行して行うことが重要です。

●早期発見・早期対応

定期的な健康診断を受け、初期症状を見逃さないことが大切です。

気管虚脱の治療法と処方される薬の例

気管虚脱の治療は

・症状の重症度(グレード)

・年齢

・併発疾患の有無

などを総合的に判断し

・内科的治療

・外科的治療

が選択されます。

内科的治療

内科療法の目的は

・咳

・呼吸困難

といった

・症状を緩和し

・炎症を抑え

・愛犬のQOL(生活の質)を向上させる

ことです。

●咳止め (鎮咳薬)

例: ブトルファノール、ヒドロコドン、マロピタントなど

◇作用

咳中枢に作用して咳を鎮めます。

激しい咳は気管にさらに負担をかけるため、咳をコントロールすることが重要です。

◇副作用

鎮静、便秘、まれに呼吸抑制などが見られることがあります。

◇食事との兼ね合い

特に食事との大きな相互作用は報告されていませんが、内服薬は食後に与えることが多いです。

●気管支拡張剤

例: テオフィリン、テルブタリンなど

◇作用

気管支を広げることで、呼吸を楽にする効果が期待されます。

◇副作用

興奮、心拍数増加、消化器症状(嘔吐、下痢)などが見られることがあります。

テオフィリンは他の薬との相互作用が多い(シメチジン、フルオロキノロン系抗生剤など)ため、併用薬がある場合は注意が必要です。

食後に与えることが多いです。

●ステロイド (副腎皮質ホルモン剤)

例: プレドニゾロンなど(内服)、フルチカゾンなど(吸入)

◇作用

気道の炎症を強力に抑え、腫れを軽減することで空気の通り道を広げます。

特に

・症状が急激に悪化した場合

・炎症が疑われる場合

に有効です。

◇副作用

多飲多尿、多食、パンティング、易感染性、筋力低下、体重増加、行動の変化など。

長期使用でクッシング症候群のような症状を呈することもあります。

胃腸への負担を減らすため、必ず食事と一緒に与えてください。

●鎮静剤・抗不安薬

例: アセプロマジン、アルプラゾラムなど

◇作用

興奮や不安を抑え、呼吸を落ち着かせる。

興奮が症状の大きな誘因となる場合に非常に有効です。

◇ 副作用

鎮静、血圧低下など。

必要に応じて頓服で使用されることが多いです。

食事との兼ね合いは特にありません。

●抗生物質

肺炎などの二次的な細菌感染を合併している場合に使用されます。

●ネブライザー療法

霧状にした薬剤

・生理食塩水

・気管支拡張薬

・ステロイドなど

を直接気道に送り込む治療法です。

加湿効果や薬剤の局所的な効果が期待できます。

外科的治療

内科的治療でコントロールできない重症例や、生活の質が著しく低下している場合に検討されます。

●気管内ステント留置術

潰れた気管の内側に、形状記憶合金などで作られたメッシュ状の筒(ステント)を挿入し、気道を確保する方法です。

比較的、身体への負担が少なく、多くの施設で行われています。

◇メリット

気道の確保による劇的な症状改善が期待できる。

◇デメリット

・ステントの破損・移動

・肉芽組織の増殖

・感染

・咳が残る

・生涯にわたる定期的なチェックが必要

などの合併症のリスクがあります。

再手術が必要になることもあります。

●気管外プロテーゼ装着術

気管の外側に

・C字型

・螺旋状のリング(プロテーゼ)

を縫い付けて、気管を補強する方法。

主に頚部気管の虚脱に適応されます。

◇メリット

ステントに比べて異物反応が少ない傾向がある。

◇デメリット

手術での身体への負担が大きい

また反回喉頭神経麻痺

・声が出なくなる

・誤嚥しやすくなる

などの合併症のリスクがある。

最新の治療法として、再生医療(幹細胞治療など)の研究も進められていますが、まだ一般的な治療法としては確立されていません。

気管虚脱の時の食事で気を付ける点

気管虚脱の犬の食事管理は

・体重コントロール

・気道への刺激軽減

が主な目的となります。

●体重管理

最重要項目です。

肥満は気管への圧迫を強め、症状を悪化させます。

◇低カロリーで満腹感を得やすい食事(高繊維食など)が推奨されます。

◇獣医師の指導のもと

・適切なカロリー計算

・食事量を厳守

しましょう。

おやつの与えすぎにも注意が必要です。

●気管への刺激を避ける

◇気管に入り込みにくい工夫

・ドライフードをふやかして与える

・ウェットフードにする

・一口サイズにする

など、飲み込みやすく

食事の際にむせやすい場合は、食器の高さを調整するのも有効です。

●抗炎症作用のある栄養素

◇オメガ3脂肪酸(EPA、DHAなど)

魚油や亜麻仁油に含まれ、気道の炎症を和らげる効果が期待できます。

サプリメントで補給することも可能です。

●気管軟骨の健康維持

効果は限定的とされるが期待されるもの

◇関節ケアで知られる成分

・グルコサミン

・コンドロイチン硫酸

・コラーゲン

などは気管軟骨の構成成分でもあります。

ただし、気管虚脱の直接的な治療効果が科学的に証明されているわけではありません。

気管虚脱で強化すべき栄養素・控えるべき栄養素

●強化すべき栄養素

◇良質なタンパク質

組織の修復や免疫力の維持に必要です。

◇オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)

抗炎症作用が期待されます。

◇抗酸化物質

(ビタミンC、ビタミンE、セレンなど)

炎症による酸化ストレスから体を守ります。

緑黄色野菜や果物に含まれます。

◇水分

気道の乾燥を防ぎ、痰の排出を助けます。

・ウェットフードの活用

・常に新鮮な水を用意すること

が大切です。

●控えるべき栄養素・食品

◇過剰なカロリー

肥満を防ぐために最も重要です。

◇高脂肪食

カロリー過多になりやすく、消化にも負担がかかることがあります。

◇アレルゲンとなる可能性のあるもの

食物アレルギーが咳を誘発している場合は、原因となる食材を避ける必要があります。

◇刺激物

香辛料や極端に熱いもの・冷たいものは避けましょう。

気管虚脱の治療費の例

気管虚脱の治療費は

・検査内容、治療法

・通院頻度

・使用する薬剤

・手術の有無

・入院期間

・動物病院

によって大きく異なります。

あくまで目安として参考にしてください。

●初期検査

◇レントゲン検査

5,000円~15,000円程度

◇血液検査

5,000円~15,000円程度

◇気管支鏡検査(全身麻酔が必要)

50,000円~150,000円程度

●内科治療(月額)

◇診察料

1,000円~3,000円程度

◇薬剤費

(咳止め、気管支拡張薬、ステロイドなど)

5,000円~20,000円程度

(体重や薬剤の種類による)

◇ネブライザー療法

1回1,500円~5,000円程度

●外科治療(ステント留置術の場合)

◇手術費用

(検査、麻酔、ステント代、手技料、入院費含む)

300,000円~800,000円以上

(使用するステントの種類や数、入院日数による)

◇術後の定期検査費用も別途かかります。

気管虚脱になったときに飼い主がしてあげられること(まとめ)

薬や食事だけでなく

日常生活でのきめ細やかなケア

が愛犬の

・苦痛を和らげ

・穏やかな生活を送る

ために非常に重要です。

●生活環境の整備

◇温度・湿度管理の徹底

前述の通り

・夏場はエアコン

・冬場は加湿器

などで快適な環境を維持します。

◇空気清浄機の活用

・ハウスダスト

・花粉

・ペットの毛

などを除去し、空気を清浄に保ちます。

◇禁煙の徹底

家族全員の協力が必要です。

◇刺激物の排除

・芳香剤、香水、消臭スプレー

・殺虫剤

・煙(線香や調理中の煙も注意)

などを極力避けます。

◇静かで安心できる寝床の確保

・騒がしい場所

・人の出入りが多い場所

は避け、落ち着ける場所に寝床を用意しましょう。

●精神的ケア:

◇興奮させない工夫

・チャイムの音に吠える→音量を下げる

・窓の外が見えないようにする

・来客時は別の部屋で待機させる

など、興奮のトリガーを減らします。

◇ストレスの軽減

・穏やかに話しかける

・優しく撫でる

など、安心感を与えるコミュニケーションを心がけましょう。

長時間の留守番もストレスになることがあります。

◇不安を取り除く

咳が続くと犬自身も不安を感じます。

飼い主さんが落ち着いて対応することが大切です。

●散歩の工夫

◇ハーネスの正しい装着

気管を圧迫しない、体にフィットしたものを選びましょう。

◇涼しい時間帯に

夏場は早朝や夜間の涼しい時間帯を選び、短時間で済ませましょう。

◇無理のないペースで

愛犬の様子を見ながら、ゆっくりとしたペースで歩きましょう。

咳が出始めたら休憩させます。

●抱っこの仕方

胸とお尻をしっかりと支え、気管や胸部を圧迫しないように、水平に抱き上げましょう。

●緊急時の対応

◇緊急的な状況

・呼吸困難がひどい

・チアノーゼが見られる

・失神した

などの場合は、すぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。

・かかりつけ医の連絡先

・夜間救急動物病院の連絡先や場所

を事前に確認しておくことが重要です。

●飼い主さんの心構え

気管虚脱は完治が難しい病気。

生涯にわたるケアが必要になることもあります。

・病気と向き合い

・愛犬のQOLをいかに維持していくか

を獣医師とよく相談しましょう。

また、飼い主さん自身の精神的な負担も大きくなりがちです。

一人で抱え込まず

・家族や獣医師

・同じ病気を持つ犬の飼い主さん

と情報を共有したり、サポートを求めたりすることも大切です。

ヒッポのごはんにもお気軽にご相談ください。

●代替療法・補完療法

◇鍼治療、マッサージ、漢方薬など

一部の犬で症状緩和に役立つことも。

ただし、科学的根拠が確立されていないものも多いため、必ず獣医師に相談の上、慎重に検討しましょう。

●咳日誌の継続

症状の変化を客観的に把握し、治療効果の判定や治療方針の変更に役立ちます。

□咳の頻度

□強さ

□タイミング

□誘発要因

□その時の様子

などを記録しましょう。

動画で撮影しておくのも有効です。

●呼吸数のカウント

安静時の呼吸数を定期的に測ることで、呼吸状態の変化に気づきやすくなります。

※小型犬の正常な安静時呼吸数

=1分間に15~30回程度

最後に

愛犬が気管虚脱と診断されると、飼い主さんは大きな不安を感じるかもしれません。

しかし

・正しい知識を持ち

・獣医師と緊密に連携を取りながら

・愛情のこもったケアを続ける

ことで、愛犬との穏やかで幸せな時間を少しでも長く過ごすことが可能です。

この情報が、その一助となることを心から願っています

コメント